宇都宮大学地域デザイン科学部社会基盤デザイン学科・都市計画研究室

誰もが暮らしやすく持続可能な都市と人とモノの交通研究

都市計画研究室集合写真(2023年9月)

大森 宣暁 (おおもり のぶあき)

宇都宮大学地域デザイン科学部教授

長田 哲平 (おさだ てっぺい)

宇都宮大学地域デザイン科学部准教授

連載「研究室紹介」では,学術の世界と読者の橋渡しをするべく,交通研究の最前線の活動を紹介します。第一線の研究者が取り組んでいる研究テーマ,具体的な研究内容,交通政策や交通事業者の経営へのインプリケーション等について,研究者自身から分かりやすく紹介して頂きます。

1.はじめに

本研究室は,1985年に,古池弘隆先生(現宇都宮共和大学特任教授)と永井護先生(宇都宮大学名誉教授)が赴任された際に,「地域計画学研究室」として発足した。その後,1994年に森本章倫先生(現早稲田大学教授)が赴任され,2010年より研究室名を「都市計画研究室」へ変更した。そして,2013年4月に長田が赴任し,2014年4月に森本先生が早稲田大学に異動され,同年9月に大森が着任した。2024年9月現在のメンバーは,大森,長田,博士後期課程4名(うち社会人ドクター3名),博士前期課程3名,学部生7名である。本研究室では,人口減少・少子高齢社会において,若者から高齢者まで誰もが暮らしやすく,昼も夜も魅力的で,持続可能な都市と人とモノの交通の実現に寄与する研究を行っている。また,2023年8月に開業した芳賀・宇都宮LRT(ライトライン)に関する研究も,長年に渡り継続して実施している。

2.具体的な研究活動

大森は,都市交通計画,活動・交通行動分析,バリアフリーのまちづくりを専門としている。

バリアフリーのまちづくり:高齢者,障害者,子育て世帯を含めて,誰もが安全・安心・快適な生活を送ることができるまちづくりを目指した研究を行っている。現在,国際交通安全学会IATSSの研究プロジェクト「子育てしやすく子どもにやさしい交通環境実現のための教育・行動変容プログラムの開発と適用」の一環として,子ども連れの移動の大変さを経験させ,心のバリアフリーの促進効果を検証する研究を進めている。将来の子育て予備軍として,大学生に対して,子ども乗せ電動アシスト付き自転車およびベビーカーでの子ども連れ外出に関わる課題や安全な利用方法を解説し,実際の利用体験を含めた教室を実施した[1](写真1)。その結果,子ども乗せ自転車やベビーカー利用者に対する理解と具体的な配慮行動の内容を伴う配慮意識や,子育てに対する興味・関心が向上し,子ども連れ外出や子育てに対する「心のバリアフリー」醸成効果を確認することができた。

写真1 ベビーカーや子ども乗せ自転車での外出体験

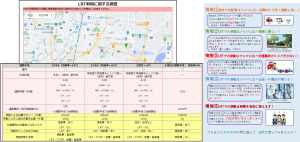

LRTとモビリティマネジメント:芳賀・宇都宮LRTを対象に,現在どのような人がLRTを利用し,今後どのような人がLRTを利用する可能性があるか,LRT利用促進のための態度・行動変容に有効な動機づけ情報はどのようなものかを検討するため,Google Maps APIを活用した交通行動自己診断・行動変容Web調査システム(ARIGATO-LRT)を開発し,データ収集・分析を進めている[2](図1)。将来,LRTがJR宇都宮駅西側の都心部へ延伸した場合に,都心部に勤務する自動車通勤者のLRT(サイクル&ライド,パーク&ライドを含む)への転換可能性を検討した。LRT通勤ならば通勤手当が全額支給され,現在のように,職場付近に自己負担で駐車場を確保する必要がなくなるという設定では,約20~40%がLRTへの転換意向を示した[3]。現在,公共交通GTFS[1]データとOpen Trip Planner(OTP)[2]を活用し,任意の出発地・到着地を設定し,LRTを含めた代替案を検討可能なシステムの開発を進めている。

図1 Google Maps APIを活用した交通行動自己診断・行動変容Web調査システム(ARIGATO-LRT)

¹公共交通に関する世界標準のデータフォーマット ²オープンソースの経路検索エンジン

長田は,都市計画,交通計画,ロジスティクスを専門とし,交通流動の変化に関する研究に取り組んでいる。

2016年からは宇都宮市と連携し,中心市街地で歩行者・自転車の通行量の自動計測を行っいる[4]。また, LRT開業を控えた2022年からは栃木県と連携し,自動車交通流の変化をAI画像解析で行っている。

中心市街地における歩行者・自転車の自動計測[5]は,従来,交通量調査はある特定の一日に実施された結果である。ただ、年一回の定期的な調査である場合、その結果が代表値として扱われることに疑問を抱いたことから、赤外線センサーを使った自動計測器で常時観測を開始した。当初は,歩行者用センサー4台と自転車用センサー1台をアーケード型の商店街に設置し,商店街内での人や自転車の通行量を見てきた。その後,8台の歩行者用センサーを追加し計測している(図2)。常時観測したことにより,中心市街地でイベントが実施されると通行量が増加することや,イベントの種類によって通行量の増加傾向が異なることや,気温や天候との関係性を定量的に示すことができた。また,2016年から計測しているため,アーケード型商店街の店舗が入れ変わることによる通行量の変化や,COVID-19による外出自粛などによる通行量の減少を捉えることができた。さらに,センサーの1台をJR宇都宮駅東口にある東西自由通路にも設置していることから,JR宇都宮駅東口地区のまちびらきの効果など定量的に分析することができている。

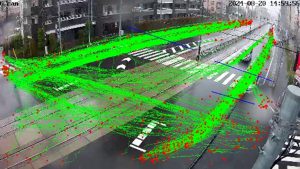

LRTは,既存道路断面を変更して併用軌道となり,信号サイクルの変更や路線バスの再編など自動車交通への影響が出ることから,2022年よりCCTVを設置し,カメラ映像からAI画像解析を用いて交通量の計測を実施してきた[6]。これにより,開業後に併用軌道区間部での自動車交通量が減少傾向にあることや,車両走行位置の分析などを行ってきた(図3)。2024年9月からは,栃木県だけでなく国土交通省,宇都宮市,芳賀町と連携して,LRTのみなならず既存道路ストックを最大限に活用し,交通の利便性を図るため協議会を発足させ、地域と連携した研究を 進めている[7]。

図2 宇都宮市中心市街地における通行量自動計測器の設置位置図

図3 AI画像解析による車両走行軌跡

3.おわりに

LRTは,想定以上に多くの人々に利用され,魅力ある地域資源の一つとなっている。しかし,我が国の地方都市が抱える交通問題が,LRTのみで全て解決できるわけではない。丁寧なモニタリングを通して,各都市や地域の特性を詳細に分析するとともに,多様な主体に影響を与える交通政策の効果を,広く市民にもわかりやすく伝えることが重要である。本研究室紹介が少しでもお役に立てれば幸いである。

参考文献

- 大森宣暁, 加藤舜, 宋浩然, 浅野周平, 長田哲平(2024)「子育て予備軍としての大学生に対する子ども連れ外出教室の効果-子ども乗せ電動アシスト付き自転車とベビーカーを対象として-」『都市計画論文集』, Vol.59, No.3.(印刷中)

- 千島武丸, 大森宣暁, 長田哲平, 青野貞康(2024)「宇都宮都市圏におけるLRT西側延伸時の通勤交通手段転換可能性に関する研究」『土木計画学研究・講演集』, Vol.69, CD-ROM.

- 大森宣暁(2024)「LRTのある宇都宮のまちづくり」『市政研究うつのみや』,Vol.20.(印刷中)

- 宇都宮市ホームページ:歩行者・自転車通行量, https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/machizukuri/1028800/1025217.html(2024年10月16日閲覧)

- 我妻智世, 長田哲平, 大森宣暁, 古池弘隆(2021)「複数地点の受動赤外線自動計測器を用いた中心市街地における歩行者・自転車通行量の変動に関する研究」『交通工学論文集』, Vol.7, No.4, pp.B_31-B_40.

- 栃木県ホームページ:宇都宮市東部地域渋滞対策に関する社会実験について,https://www.pref.tochigi.lg.jp/h03/utsunomiya-tobujyuutai/shyakai-jikken.html(2024年10月16日閲覧)

- 栃木県ホームページ:芳賀・宇都宮地域交通対策協議会について,https://www.pref.tochigi.lg.jp/h03/utsunomiya-tobujyuutai/koutsutaisaku.html(2024年10月16日閲覧)

宇都宮大学地域デザイン科学部社会基盤デザイン学科・都市計画研究室, 交通工学, Vol.53, No.2, pp.52-53, 2018.4 を元に、時点終点を加えています。